Methodenvergleich bei der Renaturierung von Seegraswiesen mit Posidonia Oceanica (Neptungras) in der kroatischen Adria.

Die jährliche GUE Scientific Week (Global Underwater Explorers) wird durch den Meeresbiologen und Gründungsmitglied von Seagrass Conservation, Erik Wurz, organisiert. Dieses Citizen-Science-Projekt findet in Glavotok auf der Insel Krk statt. In diesem Jahr hat eine neunköpfige Gruppe von Mitgliedern teilgenommen und gemeinsam in einem internationalen Team von GUE Scientific Divern einen umfangreichen Methodenvergleich für die Renaturierung von Seegraswiesen durchgeführt und angelegt. Die verbreitete Spezies im Mittelmeer und in der Adria ist das Neptungras (Posidonia oceanica). Neptungras unterscheidet sich von der vorherrschenden Spezies in der Ostsee, dem gewöhnlichen Seegras (Zostera marina): Das Rhizom ist deutlich dicker und speichert Stärke, die Blätter sind ebenfalls kräftiger und länger und haben zwei Wachstumsperioden im Frühjahr und im Herbst. Die Fortpflanzung ist allerdings sehr ähnlich und sowohl zweigeschlechtlich als auch eingeschlechtlich, durch Abreißen und Vertreiben von einzelnen Pflanzen mit Wurzeln und Sprossen mit Blättern und natürlicher Anlagerung in neuen Substratflächen.

Bei der Erbgut-Analyse von Neptungras im gesamten Mittelmeer haben Sophie Arnaud-Haond u. a. vom DEEP-Centre de Brest in Plouzané bis zu 15 km ausgedehnte (genetisch identische) Klone gefunden. Aus dieser Länge und den Wachstumsraten leiten die Forscherinnen ein Alter von bis zu 80.000 Jahren ab, womit diese die ältesten Lebewesen der Welt sein könnten. Gleichzeitig dehnt sich eine Neptungraswiese auf natürliche Weise nur extrem langsam aus. Das heißt, wenn eine Seegraswiese zerstört ist, ist ein extrem wichtiges Habitat, das über Jahrhunderte gewachsen ist, verschwunden und kann erst über viele hundert Jahre wieder in der Größe entstehen. Das Wachstum einer Seegraswiese beträgt maximal zwischen 10 und 100 cm in 100 Jahren. Die verschiedenen Renaturierungsversuche zielen darauf ab, diesen Prozess zu fördern und womöglich zu beschleunigen und die Verbreitung dieses zentralen Habitats mit großen Vorteilen für Küsten und Ozeane sowie als wichtige Kohlenstoffsenke zu unterstützen.

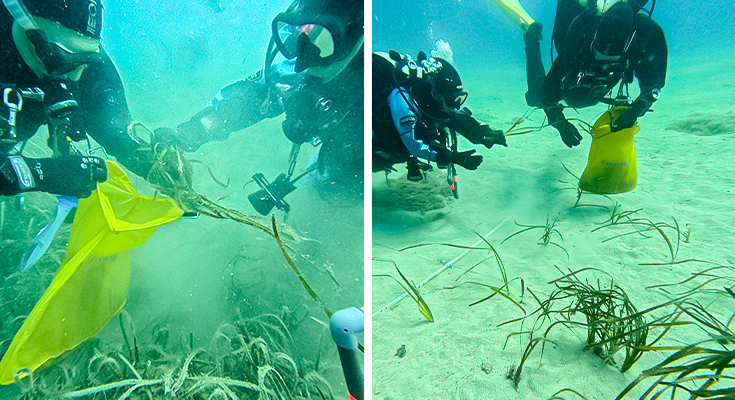

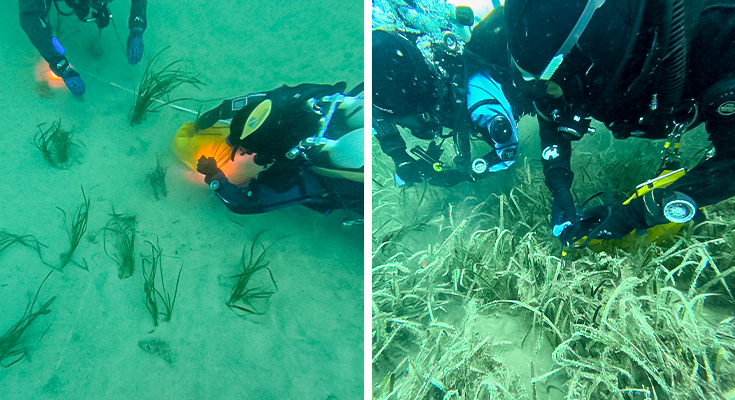

Die betroffene Seegraswiese wurde bereits im vorherigen Jahr durch einige Mitglieder von Seagrass Conservation innerhalb der letzten GUE Scientific Week untersucht, vermessen und georeferenziert, die Dichte des Bewuchses bestimmt und die Gesundheit der Seegraswiese in einzelnen Bereichen untersucht. In diesem Jahr sollte eine Renaturierungsmaßnahme aufgebaut werden, bei der zwei verschiedene Pflanzmethoden in drei verschiedenen Tiefen über mehrere Jahre verglichen werden sollen. Die Seegraswiesen sind auch im Mittelmeer stark unter Druck durch dieselben Faktoren, die auch unsere Seegraswiesen in der Ostsee degradieren. Anders als bei uns – in der Ostsee erstrecken sich Seegraswiesen in den Bereichen zwischen 1,5 und 6 m –, liegt die Verbreitung dieser Spezies im Mittelmeer zwischen 3 m und bis zu 50 m Tiefe. Die von uns untersuchte Seegraswiese liegt im Tiefenbereich zwischen 12 und 28 m. Es gibt zahlreiche wissenschaftliche Arbeiten zur Renaturierung von Seegraswiesen im Mittelmeer und im angrenzenden Atlantik, die sowohl die Pflanzmethode mit acht einzelnen Sprossen pro Quadratmeter als auch eine Methode für die Verpflanzung von ganzen Soden von 20 × 20 cm und 5 cm Dicke untersucht und dokumentiert haben. Bei der Sodenverpflanzung wird das vollständige Rhizom, im besten Fall mit einem Teil des Substrats, entnommen und an der Renaturierungsfläche wieder eingepflanzt. Dies ist ganz ähnlich wie bei der Verpflanzung von ganzen Rasenflächen – die Spezies sind eng verwandt. Insbesondere in Bereichen mit hoher Exposition durch Wellen und Strömungen an der Atlantikküste Portugals war die zweite Methode erfolgreicher.

Ziel unseres Versuchsaufbaus war, beide Methoden zu vergleichen. Hierzu wurden in den Tiefen von 12, 15 und 18 m auf beiden Seiten der Seegraswiese jeweils 10 m lange Transekte gelegt. Im Verlauf mehrerer Tauchgänge wurden hier die erforderliche Dichte der Spender-Seegraswiese von 80–100 Pflanzen/m² ermittelt und im Folgenden weniger als 2 % der Pflanzen entnommen und an den Transektstrecken angepflanzt. Im östlichen Bereich wurden drei Transekte mit acht Pflanzen pro Quadratmeter bepflanzt, im westlichen Bereich der Seegraswiese jeweils ein Soden von 20 × 20 cm pro Quadratmeter. Anders als bei den Pflanzungen im Atlantik ist der Soden nicht als Ganzes erhalten geblieben, da das Sediment sehr grob war. Es wurden somit alle Rhizomstücke aus dem Quadrat entnommen und an der neuen Stelle wieder eingepflanzt. Bei beiden Pflanzmethoden war eine Sortierung an Land nicht erforderlich, da das Rhizom erheblich stärker ist und unter Wasser vorbereitet und transportiert wird. Der Transport fand jeweils in Transportboxen statt, die unter Wasser von der Spenderwiese zum jeweiligen Pflanztransekt in möglichst gleicher Tiefe transportiert wurden. Hierzu wurden von mehreren Teams mehr als 20 Tauchgänge von bis zu zwei Stunden durchgeführt, in Tiefen zwischen 10 und 20 m. Ein anschließendes Monitoring hat gezeigt, dass die Einzelpflanzen im groben Substrat größere Schwierigkeiten haben, an der Pflanzstelle zu verbleiben, und kleinere Nacharbeiten waren hier notwendig. Ein Monitoring nach vier Wochen hat gezeigt, dass die drei Transekte noch mit dem größten Teil der Pflanzen vorhanden waren und die Pflanzen aufrecht standen. In mindestens vier Folgejahren soll der Methodenvergleich mehrmals jährlich untersucht werden. Hierzu werden sowohl Teilnehmer der GUE Scientific Week als auch weitere Studierende, die in diesem Bereich Feldforschung betreiben, den Versuch dokumentieren. Ziel ist es, die Erkenntnisse über Renaturierungsprozesse langfristig zu erweitern.

[1] Seegras: Das älteste Lebewesen der Welt? Auf: science.orf.at, 10. Februar 2012, mit Verweis auf doi:10.1371/journal.pone.0030454 „… Extreme Life Span …“ im Open-Access-Journal PLoS One. [2] Guideline for the Active Restoration of Posidonia oceanica: Pergent-Martini C., André S., Castejon I., Deter J., Frau F., Gerakaris V., Mancini G., Molenaar H., Montefalcone M., Oprandi A., Pergent G., Poursanidis D., Royo L., Terrados J., Tomasello A., Ventura D., Villers F., 2024. Guidelines for Posidonia oceanica Restoration. Report Cooperation Agreement Mediterranean Posidonia Network (MPN), French Biodiversity Agency (OFB) & University of Corsica Pasquale Paoli (UCPP) N°OFB-22–1310: 29 p. + Appendices. [3] Open Coast Seagrass Restoration. Can We Do It? Large Scale Seagrass Transplants. Diogo Paulo, Alexandra H. Cunha, Joana Boavida, Ester A. Serrão, Emanuel J. Gonçalves und Mark Fonseca, Centro de Ciências do Mar, CCMAR, CIMAR, Universidade do Algarve, Faro, Portugal; Joint Nature Conservation Committee, JNCC, Peterborough, United Kingdom; MARE — Marine and Environmental Sciences Centre, ISPA — Instituto Universitário, Lisbon, Portugal; CSA Ocean Sciences Inc., Stuart, FL, United States. Less Is More: Seagrass Restoration Success Using Less Vegetation per Area. Carolina V. Mourato, Nuno Padrão, Ester A. Serrão und Diogo Paulo.